主人公は、麻酔科医としてICUで勤務していた。しかし、ある件をきっかけに自分が「擬似患者体験プログラム」の参加者として、ICUに入室した患者側になることに……。

擬似患者といいながら、気管挿管にリハビリや清潔ケアなどリアルなICUを患者として体験する主人公と家族、医療者に様々な想いが交差する。

同じ物語を小説版と漫画版の双方で楽しみながらICUを学べるコンテンツとして発信中!

小説は本ページで、漫画はinstagramで公開中。

第三章:世界は全てが非日常に

「宴もたけなわですが、『あるを尽くして』最後まで、楽しみましょう!」

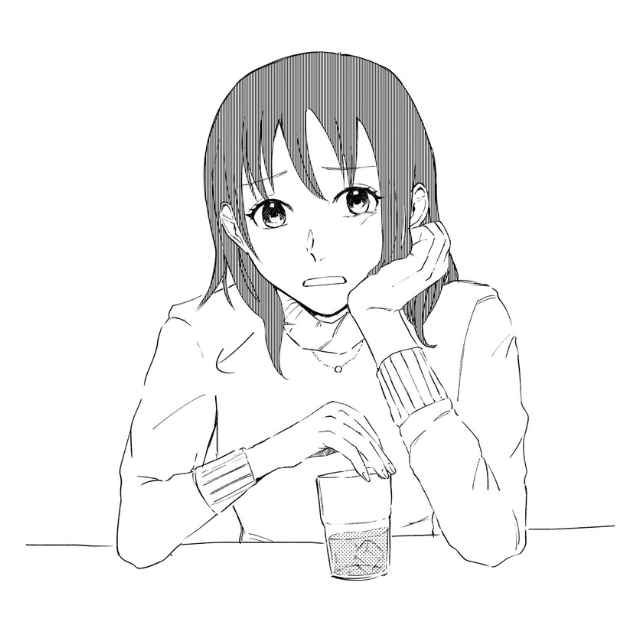

――今日は少し早い忘年会だ。2時間制の飲み会も、もはや終盤。

ICUの茂呂師長が上機嫌に、すでに泡の消えたぬるいビールを高々と掲げて声をあげている。

数が増えてきたとはいうものの、まだ圧倒的に男性看護師は少ない。そのなかでも茂呂師長は珍しい存在で、普段は背中で語るような寡黙なリーダーという感じだ。

いつも迷いなく動き、ICUというチームの舵を切り、若手の面倒見も良い。

そんな姿は、僕ら医師にも一目置かれている。

しかし今日は、にこにこと笑っており、頬の肉が持ち上がり目が細くなっている。

ただ、体格の良い彼の手にあるビールは、あまりに小さなグラスの三分の一ほどしか減っていなかった。お酒は飲めないらしく、チェイサーの烏龍茶の空グラスがすでに四つ並んでいる。

僕も目の前の鍋に残った、くたくたに煮込まれた野菜を横目にビールを飲み干し、残された具材を口に運ぶ。

地元に戻ってきてからというもの、宴会のたびに聞かされるこの『あるを尽くす』精神。

残さず食べましょう、あるものや持てる力を出し切って頑張りましょう。

……そんな意味を込めるらしい。

隣の皿には冷えた唐揚げがひとつだけ残っていた。

これまた地元あるあるの『ひとつ残し』だ。みんな遠慮して、最後のひとつを残すという謎の風習で、『遠慮の塊』なんて呼ばれ方もしている。これにはどうにも共感できず、僕はその唐揚げを手に取る。

「あ……」

まさか誰も冷えた唐揚げなんて食べないだろうと思った矢先に、箸と箸がかちあった。

不意に生まれた金属音は、僕が意識したからなのか、うるさい飲み会のなかでも響いたように感じた。

「高遠先生、ごめんなさい。どうぞ」

「いやいや、梓川さんこそ、どうぞ、どうぞ」

「…いいの? じゃ、もらっちゃおーっと」

会場には、ICUに関わる医師、看護師、セラピスト、栄養士や薬剤師、臨床工学技士とさまざまな顔ぶれが揃っている。

いつものスクラブや白衣ではなく、私服の色が並んでいた。外は真冬で雪に覆われて真っ白なのに、この部屋の空気はやけに鮮やかだ。

梓川さんは唐揚げを頬ばりながら、周囲を見渡している。

「高遠先生、飲んでます? 茂呂師長ってば、しっかりできあがってますね」

「えっ、あ、はい。そうですね、楽しそうで何よりです、ははっ」

いつもより話し方がゆっくりで、距離感の近い梓川さん。

その一瞬の近さに、少しどきっとしながらも、僕は平静を装った。

さっきは敬語じゃなかったのに、また敬語に戻っている。僕と近い年齢だろうし、敬語なんていらないのに……いや、年齢は関係なく、単に距離感があるから敬語なんだということに気づき、乾いた笑いが喉に引っかかった。

「……あ、また感染。……増えましたね」

彼女の視線の先、天井の角に設置されたテレビが淡々とニュースを流していた。画面の中ではマスク姿の人々が空港を行き交い、アナウンサーの声が新たな感染者数を読み上げている。

けれど、大人数の宴会では誰も耳を傾けていない。湯気の立たなくなった鍋をつつく音や、笑い声のほうがはるかに大きく、この場の空気を作っていた。

「私、これそのうち日本全国に広がると思うんですよねー」

空になりかけたウーロンハイのグラスをいじりながら話す。僕は苦笑いしながら、時間を繋ぐようにビールを飲もうとしたが、コップは空だった。

「えー、そうです?」

「うん。私たちもこういう未知の感染に対応しなきゃならなくなると思うんですよ」

彼女の声だけが宴会のざわめきから浮かび上がるように、やけにクリアに届いた。

「梓川さん、心配しすぎじゃないです?」

「何ごとも最悪のシナリオを考えておいて、そこからちょっとでもいいなら、まだなんとかなるかなっていうのが、私の考え方なんですよ」

グラスの氷が、僕の返事より先に同意したようにからんと鳴った。

「なるほど」

「だって、そういうの想定しておかないと。……不安はありますけど、周りが変わっても根本的な所は変わらないと思うんですよね。……看護って創意工夫だから」

「創意工夫?」

「どんな状況でも、患者さんやご家族に合わせたケアを考える。同じケアでも全然違うから。……当たり前の環境も、何かの歪みで変わってしまえば、きっと同じケアでも違う難しさが出てくると思うんです。それでも……どんなに大変だったとしても、みんなで創意工夫を凝らせばきっと大丈夫なんじゃないかなって」

「んー、そんな大げさな……」

と、笑ってごまかした。

言葉の通り、大げさだと感じる自分がいた。

例えば同じ処置なら手順は決まっているし。たしかに、やりやすさだとか工夫はあるかもしれないけれど、創意工夫まで言うのは大げさじゃないかな、なんて思っていた。

梓川さんのウーロンハイは、もうほぼ空に近くなっていた。

「だから、こういう感染が広まっちゃったら、飲み会とかもできなくなるかもしれませんよ? 高遠先生と飲めるのも、今日で最後になっちゃうかもですよ。どうします?」

「えー、それはさすがに」

「どうでしょうねー? 寂しくなりますよー?」

「じゃ、今度……」

誘おうとした言葉は喉の奥でから回り、鍋の出汁の残り香と一緒に生唾を飲み込む。ビールを流し込もうとしたが、さっきも見た通りにグラスは空だった。

その瞬間、宴会場のテレビからは再びニュースの声が漏れていた。誰も気に留めず、笑い声と呼びかける声がそれをかき消す。

「ななみちゃーん、高遠と話してないでこっちで話そーよー!」

「はいはーい」

同じ麻酔科の同期である安曇が梓川さんの腕をつかみ、当然のように連れて行こうとしている。

こいつは昔から絶妙なタイミングで邪魔をする。

「おい、安曇ぃ―っ」

「なにー? 文句あるー? ななみちゃんとこ好きだからって独り占めするなー」

「ちょ、なん、何言って……」

これ見よがしに梓川さんの腕をぎゅっと掴んだあと、全てを見透かしたように、にやにやしている。僕が梓川さんのことを気にしているのを、安曇には早々に見抜かれていた。

なぜか気管挿管の手技でバレた。

気管挿管は、全身麻酔を受けるときや状態が悪く人工呼吸器を使わなければならないときに、もはや懐かしさすら感じるタピオカのストローよりも太いチューブを声門の奥にまで入れる手技だ。

うちのICUでは、主に僕ら麻酔科が担当する。

ほんの数分の出来事なのに、失敗すれば患者は低酸素に陥り、命に関わる。だからこそ介助者との呼吸も大事になる。その手技中、僕は梓川さんが介助に入った時だけ声が高めらしい。

思い返すと……確かに。

例えば薬剤を入れた後、患者さんにしっかり鎮静剤や筋弛緩剤が効いているか確認をする必要がある。足りなければ薬剤を調整しなければならないし、多すぎても挿管後に血圧低下などの注意点がより一層増える。

薬剤の効果は、麻酔科医である自分が確認したいことなのに、無駄に肩を叩き患者さんに意識があるかを確認する看護師さんには、ちょっと静かにしてほしいなと感じる。

……言えないけど。

ここが梓川さんだと、

軽く初回だけ「お薬入りますからね、大丈夫ですからね」と声をかけて、僕の方を見て軽くうなずき、それ以後は自分に任せてくれる。

さらにはチューブを入れる目安である声門を覗く時に、これまた無駄にチューブを目の前に差し出し、視界の邪魔になる看護師さんがいて、ちょっと邪魔だなと感じる。

……言えないけど。

ここが梓川さんだと、

やっぱりタイミングを見て、『チューブください』と言おうとして、息を吸う瞬間に差し出してくれる。

たった1つの手技なのに、阿吽の呼吸のように息が合い、今この瞬間だけは自分と梓川さんが最高のパートナーになれるのではないかとさえ思い、自分は物凄く高揚してしまう。

そして、それはもちろん、患者さんのためにもなる。

迅速な麻酔導入と挿管は患者さんの負担軽減が重要だ。そう、あくまでも患者さんのため。そんなことを考えていると、嬉しくも緊張して

『ぁい、挿管しまぁ〜す……はい、スタイレット抜いてくださぁいぃ、カフ、入れてくださぁい。……換気しまぁす』

……そう、声は裏返ってしまっていた。

ちなみに気管挿管後、チューブが確実に肺に空気を送り込めているかの確認をしなければならないのだけれど、このとき医師は片手にチューブ、片手で換気をするためのジャクソンリースを持っているので手が開かない。

梓川さんが微笑みながら、聴診器を自分の耳につけてくれる。それにいたっては最後のご褒美のように感じてしまうくらいだから、我ながらちょっと気持ち悪いなと感じている。

そんな気管挿管中の邪な自分の行いを、同じ麻酔科医である安曇には簡単にバレてしまっていた。だって、もう何百回とやってきた気管挿管という手技が故に、手術室で挿管する時は片手でチューブ、片手でジャクソンリースを使いながらも、自分で聴診器がつけられるから。

なぜなら聴診も大事だけれど、先に患者さんの呼気を感じ二酸化炭素を波形で示す台形の形を見れば、誤って食道に挿管していないことは分かるから、落ち着いて聴診器くらい付けられる。そりゃ、バレて当然だ。

「はい、目の前のあるを尽くしてくださーい。ななみちゃん、あっちいこー!」

「ったく」

安曇はさらに煮崩れた鍋を指差しながら、梓川さんを連れて行ってしまった。

彼女の片手は安曇に確保されつつも、もう一方でグラスを持ち飲む仕草をしながら、口パクで『行こーね』と語り、微笑んだ。

敬語じゃない口パクに、一気に距離感が縮まった気がした。

最近よくみる癒し動画で、猫が仲間だけに見せる愛情を示すというサイレントニャー……。

あれにも似た仕草の気がして……笑顔の破壊力もはんぱじゃなくて……僕の心臓はめちゃめちゃタキってる気がした。

顔に出ないように、グラスを口元に運んだ。

……だから、ビールはもう入っていなかったんだって。

この動悸を落ち着かせように、ぬるくなったビール瓶から最後の一口を注ぎ、深く息をつきながらテレビに目を向ける。画面では相変わらず、感染者や死亡者のニュースが流れていた。海外の街、見慣れない防護服、数字の増加。

まさか、梓川さんの日本に広がるという予想が現実になるなんて、この時は思ってもいなかった。どこかで田舎だし大丈夫だ、という根拠のない安心感すらあった気がする。

それよりも、次にどうやって梓川さんを誘えばいいやら戸惑う気持ちの方が先行していた。

――

その後、瞬く間に感染者数は増え国内にも広がり、病床を逼迫するようになってきた。

それは田舎でも同じだった。むしろ、田舎が故に病院や病床数も少なく、高齢者が多い分、重症化する患者が増加してきた。あの時に他人事だと思っていたことが現実になるとは思っていなかった。

「高遠先生!」

「はい、あぁ、茂呂師長」

茂呂師長が珍しく小走りでやってきた。

「これから患者さん転院搬送です。70代男性、糖尿病・腎機能障害に加え今回の感染症。今リザーバーマスク10LでSpO2:80%代ということで、来たらすぐ挿管の予定です。かなり体の大きい方だそうで、唐沢先生もすぐ来るそうです。看護師は望月さんと梓川さんが入ります」

彼らしくない早口で伝えられた。それでもスタッフを不安にさせまいと考えているのか、早口ながらも口調は穏やかだ。

これまでにも感染者の入院は続いていたが、ついに人工呼吸器を使用しなければならないほどの重症患者が来ることになった。この感染は患者の咳や痰という飛沫から感染していくものだから、スタッフである自分達も、飛沫を予防する対応をしなければならない。

気管挿管は、麻酔次第ではあるものの、一般的に飛沫が飛ぶ手技だといえる。

うちのICUで人工呼吸器をつける患者はこれが初めてだったから、感染対策チームまで駆けつけてきた。

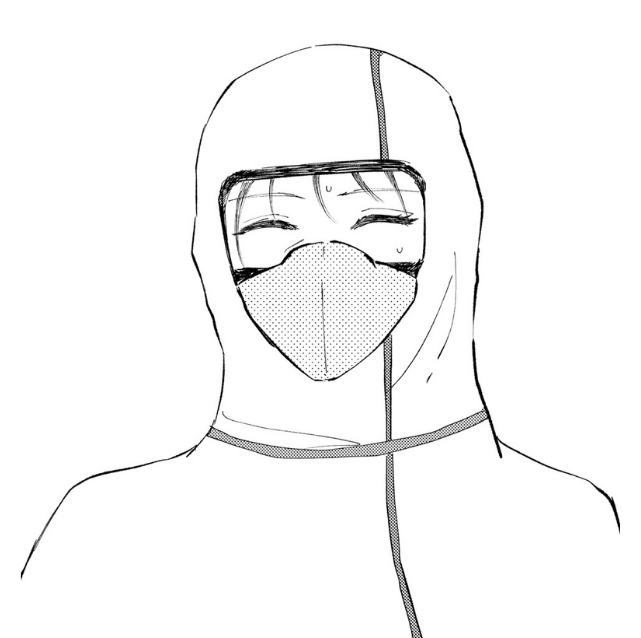

これまでは自分たちが感染しないように防護具として、N95マスクにゴーグルと帽子、ガウンに手袋をつけていた。初めはなれなかった防護具も、今ではスムーズに着ることができる。自らを守るためにはいいことだが、慣れるほど患者が来るとは思っていなかったことに、自分の甘さを感じる。

さらに今回は初めての感染者に対する気管挿管ということで、感染対策チームの提案により、室内に入る僕と、挿管介助するスタッフも含めタイベックと呼ばれる宇宙服みたいな防護具を着込んだ。

着終えると、耳の奥で自分の呼吸音だけが大きく響いた。

鏡に映る自分をみると予想通りに、まるで宇宙服を着た宇宙飛行士のようだった。

けれどここは未知の惑星じゃない。自分の勤務先のいつもの病院で、いつものICUなのだ。

――いつもの日常はどこにいってしまったんだろう。

そして、患者は搬送されてきた。

ストレッチャーの車輪が床を軋ませ、僕らは声を合わせてベッドに移す。リザーバーマスクをつけてはいるが、絶え間なく咳をしていた。 そのたびに胸の奥がざわついた。

――お願いだから、咳をしないでくれ。飛沫を浴びたくない。感染したくない。

入職同期の看護師である望月も同じ気持ちなのか、ほんの一瞬、視線を逸らし、後ずさるような目をした。

そんな中で、梓川さんの声だけが、はっきりと響いた。

「移動大変でしたね、大丈夫ですからね。これから心電図や酸素のモニターをつけさせてもらいますね」

自分たち医療者はタイベックに覆われて目元しか見えない。それなのに梓川さんはいつもの笑顔が見えていることが分かる。

声もマスク越しでくぐもるはずなのに、彼女の声は不思議なくらい通った。

きっと敢えて大きく、はっきりと話しているんだろう。患者に届くように、僕達スタッフの耳にも届くように、自分自身にも大丈夫だと言っているかのように。

――これが創意工夫の1つなのかもしれない。

あの時の飲み会の言葉を思い出した。あの時に戻りたいと、すでに思っている自分がいた。

ゴムの匂いと自分の汗と色々な匂いが入り混じる。シールドは曇り、背中を汗が伝う。息苦しい。 逃げたいと思った。でも、逃げるわけにはいかない。

筋弛緩をしっかり効かせ、咳をさせないようにして挿管に臨む。

梓川さんが、いつものように介助につき、望月が記録をしながら薬剤を投与する。

最小限の言葉で挿管が行われる。阿吽の呼吸。

けれど今日は、緊張が張り詰めていて、空気がいつもより重たかった。

防護具越しでは、いつものように気管挿管後に聴診器が使えない。

しかし、手技の終わりを告げるように、気管挿管のチューブは呼気を感じて曇りだし、モニターにはきれいな台形の波形が立ち上がった。

気管挿管、成功。聞こえるはずも、感じるはずもないのに、僕たちはみんなで大きくひと呼吸置いた気がした。

そんな安堵は一瞬だった。僕らの非日常は、まだ始まったばかりだった。

それなのに、僕はまだこの非日常がどこか他人事のように見えていた。

―大丈夫、多分田舎だしそんなに重症者は来ないはず。

そんな願いは、あっけなく崩れた。翌日以降も次々と重症者は搬送されてきた。

機能を失うわけにはいかず、建設中の新病棟を急遽全て、感染症重症者対応を専門とするICUへ切り替えての対応が始まった。

@icu_survivor

ICUや病棟で働く認定看護師。コロナ禍を経ていかにICUがどのような場所で、PICS(集中治療後症候群)ということも世間には全く知られていないかを痛感!物語を通して、ICUにどのような患者さんやご家族、医療者が関わっているのかを表現したいと意気込み小説側を執筆中。

instagram:(yukika_n_s)

急性期病棟を希望したら、新卒でICUに配属された猫かぶり看護師。日々仕事に励みながらICRN(集中治療認証看護師)を取得。ゆきかさんの作品に感銘を受け、今回漫画で参加。

instagram:(nekokaburikaya)