苦痛だった放射線治療

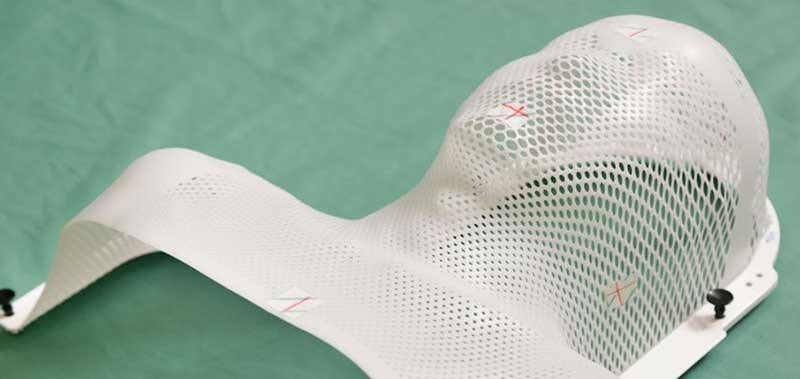

その年の8月から、毎週月曜日から金曜日まで合計30回、放射線治療を行いました。的確に放射線を当てるため、デスマスクのような殻をかぶせられ、頭と胸を固定されての治療は苦痛以外の何物でもありませんでした。

“がん”という言葉に、恐怖と不安を感じました。しかし、診断が出てから、治療開始まで幸いにも段取り良く進めてもらったことで、不安を軽減できました。

不十分ながらも院長として仕事は続けていましたが、放射線の副作用で次第に体力は低下。車での通勤は危ないということで(病院への道は山道で、狭いわりにけっこう交通量が多い)、タクシーで通勤するようになりました。

次第に悪化する体調

年末ごろからは食事中にむせることが多くなり、固形物が食べにくくなりました。さらに日が経つごとに声が枯れ、物を飲み込みにくくなり、ついには食事が摂れなくなったのです。点滴で何とか栄養を補充していましたが、日常生活も困難になるようになってしまいました。

翌年の5月ごろには呼吸苦が出現するようになりました。そして5月中旬に息もできなくなり、緊急入院。声帯浮腫のための呼吸困難と判断され、気管内挿管と気管切開術を受けました。その後、39度を超える高熱が続き、血液所見でも炎症反応が高値を示しました。

何が起こったのでしょうか? そのときの私の食道には穴があき、周りに病原菌が広がってしまったのでした。さらにMRI画像では頚椎に異常を認め、化膿性椎間板・椎体炎になっていました。このとき私は、病原菌が血液にのって全身に廻る、敗血症という状態になっていたのです。

妻が究極の決断を迫られる事態に

7月になると、耳鼻科はもちろん、形成外科・消化器外科・整形外科のチームが組まれました。手術予定日は7月25日。この日を逃すと8月中ごろまで延期になります。私の病状は次第に悪化していましたが、手術予定日の3日前から抗生剤を使って様子を見て、当日の朝に手術決定を判断するとの説明がありました。

当日の朝、血液のCRP(炎症所見)は依然として高値でしたが、「8月だと手術できるかどうかもわからないです。どうしますか?」と妻は主治医に聞かれたそうです。というのも、私は高熱と敗血症のために意識朦朧としていて、まったく判断能力がない状態でしたから。

何もせずにいれば体調は悪化し、衰弱して死亡する。しかし、手術にもかなりの危険があり、術後の合併症も起こりうる。妻は究極の決断を迫られました。私の運命は、妻の胸先三寸にかかっていたのです。

西宮協立リハビリテーション病院

1957年生まれ。大阪医科薬科大学大学院卒業、医学博士。2015年58歳、働き盛りで下咽頭がんに。そして、2016年声帯全摘出し、声を失う。そんな時、電気式人工喉頭と出会い、第二の声を得た。電気式人工喉頭という音声によるコミュニケーションツールの重要性と、機能回復だけでなく社会生活に復帰、さらに講演という社会参加にも前向きに取り組むようになった。また、言語聴覚士養成校での講義を電気式人工喉頭で行うことにより、学生のモチベーションアップにつながっている。

西宮協立リハビリテーション病院名誉院長、日本リハビリテーション医学会専門医・指導医、日本整形外科学会専門医、日本リハビリテーション病院・施設協会理事、回復期リハビリテーション病棟協会理事。

※太田利夫先生が2024年6月にご逝去されました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。