提供:サントリービバレッジソリューション株式会社

健康経営を推進するうえでの大きな課題となる「健康無関心層」へは、どのようなアプローチが効果的なのでしょうか。 サントリーでマーケティングを担当する圖師(ずし)淑隆氏と産業医科大学の五十嵐 侑氏が意見を交わしました。

生活動線に入り込んだ手間のかからないアクションを

「知らないうちに健康になった」が理想的

五十嵐│企業の従業員のなかには、特に健康を意識していない「無関心層」がいます。私の感覚では、その割合は約半数。無関心層に健康行動を促すことはなかなか難しいです。理想は、強く意識することなく「会社に来ていたらいつの間にか健康になっていた」という状態を生み出すことです。でも、これも簡単なことではありません。

圖師│健康になるためには、何らかの我慢を強いられるようなイメージがあります。ダイエットのために甘いものを控えるのがその代表例です。そう考えると、健康無関心層は実は、無関心なのではなく「アンチ健康」のような気がします。

五十嵐│アンチ健康に対して、「健康にいいですよ」というメッセージは響きません。だって健康行動が嫌いですからね。ならば、「楽しいよ、簡単だよ」というメッセージが必要になると私は考えています。

圖師│無関心層も、日々の生活のなかで習慣化している行動があります。これを健康行動に転用することは可能でしょうか。

五十嵐│通勤や洗顔、入浴、家事など、さまざまな生活動線がありますね。ここに健康行動の要素を加えることができたら、「知らないうちに健康」が実現できます。この方法は、日常的な行動をしているだけなのに、「自分は健康行動をしている」というポジティブな気持ちになるのが良い点です。ポジティブな気持ちは継続の原動力になります。さらに、健康行動ができた日はカレンダーなどにチェックをする。「記録ダイエット」と同じ手法です。頑張りが可視化されるので、継続しやすくなります。細かな記録は必要ありません。手軽さ、簡単さが大切です。

マーケティングの視点を取り入れたサービス設計で健康経営を支援

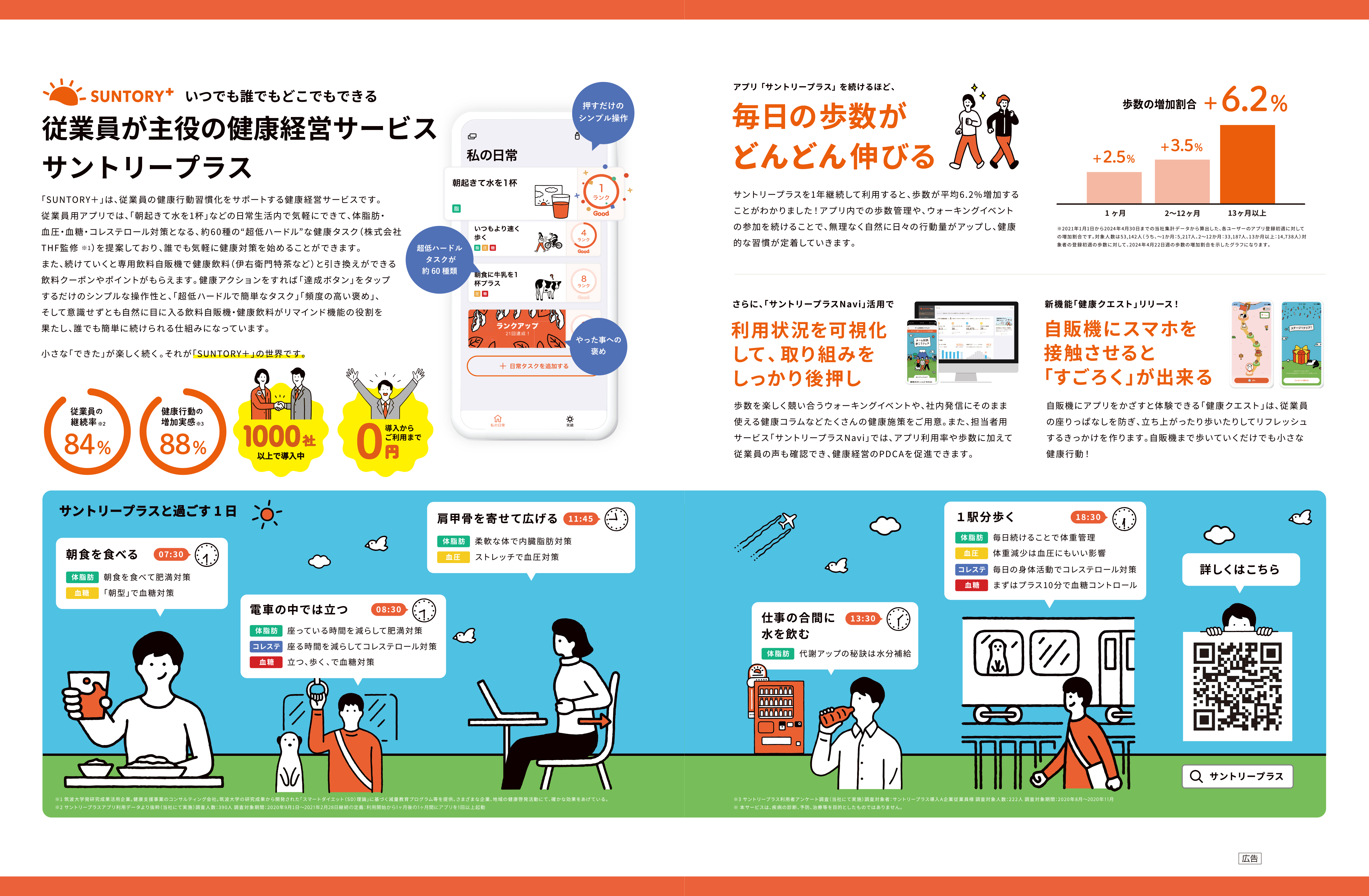

圖師│ここで弊社の健康経営サービスである「サントリープラス」の説明をさせてください。サントリーは長年、「健康領域の研究」と「ヒトの心の探求」を重ねてきました。サントリープラスは、健康に関心の低い人でも「健康」を身近に感じてもらうことで、健康経営をより活性化させたいという思いで作ったサービスです。サントリープラスでは設定されたタスクをクリアするとポイントがもらえ、集めたポイントはアプリと連動した自動販売機で使うことができます。カギは、タスクが健康行動になっていることです。しかも「牛乳を飲む」「朝ご飯を食べる」「少し大股で歩く」など、極めて簡単なものが中心になっています。生活動線に入り込んだ簡単なタスクが健康行動になっていて、なおかつポイントをためて飲料をもらうという、楽しさ要素を打ち出しています。

五十嵐│簡単さ、楽しさは大切です。これまでにさまざまな健康施策が開発され導入されてきましたが、施策が定着せずに続かなかった理由の多くは手間がかかることでした。

圖師│アプリをダウンロードした人のうち、6人中約5人が利用開始1か月後も続けられています。これは類似のアプリのなかでも非常に高い数字です。簡単さが継続率を支えていると考えています。

五十嵐│生活動線に入り込んでいる点もいいですね。

圖師│ユーザーからは「それだけのことで健康になれるんだ」という手軽さが好評です。

五十嵐│「なんとなく健康になった気がする」で十分です。そのほうが続きます。そして、じわじわと健康になっていけばいいんです。

歩くことで疾患リスクの低減が期待できる

圖師│サントリープラスは、「歩くこと」を健康経営施策の“一丁目一番地”と位置付けています。タスクにも歩くことが設定されていますし、アプリユーザーが参加できるウォーキングイベントも実施しています。さらに今年4月には新機能「健康クエスト」をリリースします。健康クエストは、スマートフォンを自動販売機に接触することで「すごろく」を体験できる機能です。マスに応じてイベントをクリアするといったゲーム性を持たせることで、自動販売機まで歩くという健康行動を楽しみながら習慣付けることを狙いとしています。

五十嵐│歩くことと健康との関連性に対する注目が高まっています。以前は「立つこと」が座りすぎへの対策として注目され、スタンディングデスクを導入するオフィスが増えました。しかし、立っているだけでは筋肉の活動や血流促進は限定的であり、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患リスクの低減という観点では、歩行や中強度以上の身体活動のほうがより有効であることが明らかになりつつあります(Ahmadi, MN. et al. Int J Epidemiol. 53〔6〕, 2024, dyae136)。

圖師│従業員全体の健康リスクを低減することを目指した、ポピュレーションアプローチとしても歩くことは有効でしょうか。

五十嵐│とても有効です。「やらされ感」がある取り組みはポピュレーションアプローチとして効果は出にくいです。その点、生活動線に入り込んでいて誰もが自然に行う「歩く」という行為は、ポピュレーションアプローチと好相性だと考えられます。

短期的な成果ではなく、続けることにこそ価値がある

五十嵐│サントリープラスというサービスは今後、何を目指して取り組みを進めるのでしょうか。

圖師│ここまでのお話にもありましたが、「健康になるためには我慢が必要」という意識が潜在的に存在しています。私たちが描いているのは、これを逆転させ、誰もが健康を楽しく前向きにとらえられる社会です。実現に向けてサントリープラスが貢献できるよう、取り組みを進めていきます。サントリー全体としても、健康経営の普及や働く人の健康増進により一層力を入れていきます。その1つが、「健康の日サポーター」としての活動です。毎年4月7日はWHOが定める「世界保健デー」のため、日本でもさまざまな健康啓発活動が行われます。活動を支援したり、世界保健デーの認知度向上などのお手伝いをしたりするのが、私たち「健康の日サポーター」です。健康経営を行う企業の応援なども、役割の1つです。五十嵐先生は、今日のお話を振り返っていかがでしょうか。

五十嵐│生活動線のなかで無理なく継続的に健康行動を行うことが大切だと、あらためて確認しました。健康無関心層へのアプローチのカギは「小さなこと」「無意識」ですね。企業で健康管理を担当する方には、このキーワードを踏まえたうえで、具体的な仕掛け作りを模索してもらえたらと思います。健康経営に短期的成果を求める風潮が見受けられますが、これは良くないことです。「健康経営は地味な取り組みをコツコツと、長い時間をかけてするものだ」という価値観を多くの人に、特に経営層に持っていただきたいです。

圖師│経営層への啓発活動も大切になりそうですね。私たちでお役に立てることがあるかもしれません。今日はありがとうございました。

五十嵐│ありがとうございました。

互いの悩みをシェア&解決する参加型イベント開催のお知らせ

- 日時:2025年7月12日(土)13~17時 交流会つき

- 場所:グラングリーン大阪 JAMBASEカンファレンス

- 講師:五十嵐 侑先生(産業医科大学)

- 参加無料。後日、一部アーカイブ視聴あり

▼サントリープラスのご紹介はこちら(クリックするとPDFが開きます)

▼サントリープラスをさらに知りたい方はこちら

◆写真左:圖師(ずし)淑隆

サントリービバレッジソリューション株式会社 マーケティング本部サービス戦略部長

2004年入社。飲料営業や新規事業開発を経て、健康経営サービス「SUNTORY+(サントリープラス)」のプロジェクト責任者を務め、サービス拡大に従事している。

◆写真右:五十嵐 侑

産業医科大学 産業医実務研修センター助教

産業医科大学を卒業後、病院臨床を経て産業医へ。大手製造業で専属産業医を経験。現在は、産業保健職の人材育成やエンパワメント、情報発信に取り組む。